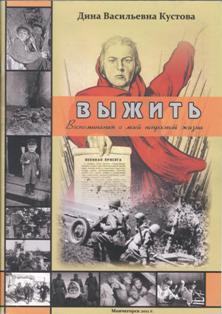

Кустова, Дина Васильевна. Выжить: воспоминания о моей непростой жизни

Кустова, Дина Васильевна. Выжить: воспоминания о моей непростой жизни/ Д.В. Кустова.- Мончегорск,2011.-79с.

Дина Васильевна родилась в 1930 году. Детство и юность её прошли в вологодской деревне. В 50-м году приехала в Мончегорск. Работала на руднике, в шахте №4, потом в энергоцехе комбината «Североникель». Активно участвовала в художественной самодеятельности. О том, что пришлось ей пережить, рассказала в своих воспоминаниях.

Откуда пошел наш род.

Откуда пошел наш род? По материнской линии наш прадед — Иван Маркович, его жена -Опросинья. Семья у них была зажиточная. Четверо детей: сын — Асаф Иванович и три дочери -Анна, Александра, Милодора. Земли у них было пять десятин. Скот держали: восемь-десять коров, три лошади, овцы, свиньи, куры, гуси. Много лесных угодий и сенокосов по реке Юза. Нанимали батраков, так как одни с хозяйством не справлялись. Дети росли, дочери вышли замуж (всех выдали в богатые семьи). Конечно, три свадьбы справили(!), да каждой дочери дали большое приданое. Это для Ивана Марковича было шоком. Ругал жену: «Нарожала девок! Одно разоренье!». Иван Маркович с горя запил, стал продавать всё, что можно из хозяйства, всё — на пропой.

Наш дед (по матери) Асаф Иванович.

Сын его, Асаф, задумал взять всё хозяйство на себя, но отец долго упирался:

— Ты что, сын, меня живьем хоронишь? Я вижу, тебя надо женить, выбрать девку из хорошей семьи, здоровую, красивую, работящую. А девок много, надо посвататься. Из своей деревни взять — меньше расхода. А с ней дадут приданое. Пусть дают земли — десятин 5, и не меньше. Придет не к голому жениху: наше хозяйство — лучшее в деревне, завидуют люди нам.

Асаф ответил:

— Ну что, тятя, я согласен с тобой полностью. Можешь засылать сватов. Но только смотри, может, она и из богатой семьи, но корявая, косоглазая, толстая, то такую жену мне не надо. Не женюсь на такой! Тятя, ты меня понял?

Отец:

— Да ладно тебе, Асафко. Есть у меня одна на примете. Бабка, слышь-ко?! Мы сегодня с соседом Семеном идем сватать для Асафка, а то давно пора бы ему жениться.

— Ой, дедко! Как бы не оплошать. Смотри, только бы работящая была, не лентяйка и не скандальная.

— Мы пойдем к Василию Литомину. У них одна дочь. Приданого дадут, сколь запросим.

— Ты с ума спятил! Алена ведь такая красавица, а наш сын — не красавец, весь в тебя!

— Ну, бабка, хватит каркать! Я сказал — пойдем к Литомину, и точка! И посмотришь, как они клюнут на наше богатство.

— Ты поубавил богатства-то! Сколько пропил — и не сосчитать!

Так Асаф Иванович выгодно женился на Елене Васильевне, красавице, взял хозяйство в свои руки. У них родились дети: Михаил, Афанасья, Александра и Василий. Асаф каждый год, зимой, увозил свою продукцию в Тотьму. Редко в Вологду. Впрягал своих четырех коней и нанимал четырех. Вёз всё, что выросло на полях: пшеницу, рожь, ячмень, овес. Продавал мясо: свинину, говядину, баранину, кур, свиное сало. Масло возил целыми бочками. Лен, тресту неочищенную, кору ивы и дрова. Продает и там же закупает продукты: соль, сахар, рыбу разных сортов, а также промтовары — обувь и всё прочее, что нужно для крестьянской жизни.

У Асафа был отдельный дом-магазин, где он продавал всё, что привозил, очень дорого. Конечно, его ругали, стыдили, говорили: «На Асафе нет креста Божьева. Взять вот хоть рыбу, треску-вонюху, разве она стоит два гривна?! Совести нет у него!»

У Асафа все работали от зари до зари. Не давал отдыха и детям. Мясо свежее увозил на продажу, а сами ели, что протухло, холодильников-то не было. Был большой погреб. Каждую весну, в марте, набивали в него снег, утрамбовывали и ставили мясо, масло, пока снег не растает. Тогда эта вода пригождалась, когда шли на сенокос, на жниву. Иногда соседи просили прохладной воды. В деревне над ними посмеивались: «Не берет ли Асаф денег за воду?» Да, денег за воду не брал. Но скажет: «За воду ты мне должен отработать один день: выгребать навоз со двора, тогда и накормим досыта, соглашайся!» А что ж, куда деться бедному крестьянину? Асафа много лет называли Петров Афас-кузнец.

Время шло… Сына, Михаила, взяли на войну с Германией. Это был 1914 год. Семь лет он был в плену у немцев. Девки — невесты на выданье. Афанасью выдали замуж тоже за богатого -Гнусова Павла Арсеньевича из деревни Семеновская. Он был пьяница, злой — сильно бил жену. Афанасья убегала к отцу, но и отец его боялся, поэтому отправлял дочь обратно. У них было двое детей: Коля и Катя. Свекровь Афаласыо защищала. Впоследствии Павел уехал в Архангельск и там сгинул.

Наш дед по отцовской линии

Баженов Никифор Яковлевич.

Жил не богато и не бедно. Середняком назывался. Жили за счет своего труда. Земли много обрабатывали, скота много держали. У Никифора было четыре дочери: Дуня, Наталья, Катя, Величада и два сына: Пармен и Василий. Когда младшему исполнилось три года, мать умерла. Никифор остался один. Вся семья очень переживала. Дети, мал мала меньше, остались без матери. Время шло… Дети подрастали. Старший сын, Пармен, женился. Дуню замуж выдали в богатую семью, в Рослятино. Вскоре и Наталью выдали, в деревню Семеновская. Потом Катерину отдали, в дальнюю деревню Титово, а Величаду — в свою деревню — Лукерино.

У Пармена было пятеро: Иван, Алексей, Анна, Надя и Александра. Брат Пармена -Василий рос вместе его с детьми. Его все жалели, опекали — рос без матер.’. Всё шло своим чередом. Дед Никифор — хозяин — все слушались. Никифор был очень умный, набожный. Вся деревня старика уважала. Но опять пришло несчастье в их семью: умерла у Пармена легка -Поля. Остались дети малые. Самому старшему, Ивану, — 13 лет, а младшей, Александре • два годика. Вот такая судьба выпала. Такая же, как и отцу, Никифору. Но что поделаешь? Надо жить дальше. Сестра Катя нашла Пармену невесту — девушку из дальней деревни. Говорят: «Умная, работящая. Вот тачая и нужна». Поехали свататься. Но сватов удивило, что в таком убогом домишке жили люди. А невеста понравилась — высокая, сероглазая, но ни обуть ее, ни одеть… ничего нет у них. Отец умер, а ребятишек полна халупа. Невеста сразу же согласилась, поехала. Ей сказали, что Пармену нужна хозяйка и мать пятерых детей, это её не испугало. И так Евдокия Осиповна стала женой Пармена. Пармен сказал детям: «Вот она вашей ламой будет, все называйте её мамой, слушайтесь и никаких капризов». Евдокия Осиповна родила Пармену восьмерых детей, вот ведь какая плодовитость! Толя, Нина, Саша, Гена, Вася, Фима, Галя, Лида. Старшие дети: Надя вышла замуж в Офонково, Анна в Межу, Александра в Рослятино, Алексей ушел в дом i: весты. Брата Пармена, Василия, взяли в армию, служил в Польше, а в отпуск приехал в 1921 году. Пармену было жалко его отпускать:

— Васька, женись! Сам себе невесту подыщи. Походи на вечерину и сходи-ка в Дресвяново. Говорят, там много девок богатых.

Василий:

— Я женюсь на Верке.

— Что ты, Васька! Да разве она для тебя?

Парменовская порода очень славилась по всей округе. Каждый рад был с ним породнится. У Пармена семья 16 человек. Жили очень дружно. Никто не слыхал, чтобы кто-то с кем-нибудь поссорился. Только вот дед Никифор недоволен был невесткой, но и он вслух ничего не говорил. У Василия кончается отпуск — надо жениться. Пармен и его зять, сестры муж, Павел Андреевич, поехали по деревням, искали невесту. Остановились в Дресвмнове. Посватались у купца Асафа Ивановича. Конечно, он еще покуражился, мол, у вас семья большая, а девка у нас скромная, стеснительная, работящая: ткет любой холст, соткет и полотенце, и пояса цветные шерстяные, вышивает хорошо любой рисунок и вязать может, и в поле может пахать, сеять.

— Ну, мы поняли вас. Теперь наша очередь — хвалить жениха. Парень скромный, выученный, закончил ветеринарное училище. Вина не пьет. Только вот у нас проблема: парню надо в армии дослужить. Но можно договориться со становым приставом. Он за мзду сможет оставить нашего солдатика дома. Если вы согласны выдать свою дочь за моего сына, то прошу вашей милости помочь откупиться от армии. Становой пристав затребовал мешок муки и пять килограммов масла сливочного.

— Пармен Никифорович! Я согласен. По рукам!

— А теперь покажите невесту. Как её звать-величать?

Вывели невесту-красавицу: разодетую в шелках, среднего роста, улыбается. То, что надо! Ваське понравится! Решили свадьбу сыграть через три месяца.

— Дети наши пусть встретятся, посмотрят друг на друга, ну, а мы будем к свадьбе готовиться. Да вот ещё в чем дело: велико ли приданое с невестой?

— Пармен Никифорович! Дам вам пять рублей золотом, большой сундук подарков, на всю вашу семью. Хватит? Ну, и телку годовалую, или мало?

— Я-то согласен! Но прибавьте-ка ещё два рубля золотом. Ведь одна свадьба нам сколько встанет.

— Ладно! Даю семь рублей золотом. Ведь наша невеста не по горам ходила, не шишки собирала, а пряла, да ткала, да сдарье припасала. Какие сами, такие подъезжают и сани. Да будет так!

Свадьбу сыграли. Молодых возили на венчание. Невеста была в самых дорогих одеждах. Люди говорили: «У Пармена все высокие, а невеста — невеличка». «Ну, что вы говорите, ей поставят под ноги муки мешок, а на голову — золота горшок, вот и сравняется с Парменом». Привели в дом жениха Александру Асафьевну. Познакомили с семьей. Она увидела, сколько высыпало всего семейства — 16 человек, она теперь 17-я! Привезли сундук с дарами. Первому надо подарить свекру, Никифору Яковлевичу, — дала брюки матерчатые, а не из холста. Затем Пармену и Евдокии — брюки, сарафаны и постельное белье. И детям: платья, юбки, штанишки, утиральники. Все очень были довольны. Подарки все с магазина, а не домотканые.

1922-й год.

По России пошла смута и до нас дошла. Стали раскулачивать тех, кто богатый. Люди все в страхе, а Асаф стал прятать свое имущество. Продукты ночами увозили в лес в свой надел: рыли ямы, устилали берестой и ставили мешки с зерном, мясо в ящиках, масло. Коров запретили резать. Что же делать? У Асафа корова сломала ногу, пришла милиция, сказала, что это вы сломали ей ногу. Асаф объясняет, что это корова сама залезла куда-то, и корову оставили.

В деревнях мужики-бедняки, лентяи, все записались в большевики. Власть в корне изменилась. Большевики стали хозяйничать: у людей все отобрали — до последней нитки сдирали, все для восстановления новой России. Брали вещи, скот: лошадей, овец… Если ты очень богатый и имеешь два дома, то их тоже забирали. Вселялась туда управа, а людей из деревень ссылали. Езжай куда хочешь. И 20 лет их никто чтобы не видел и не слышал. Люди бежали, куда глаза глядят. Боялись, что пристрелят. Кто был с деньгами — уезжали в Мурманск или Архангельск. А кто ехал в Москву — правды искать. И там пристраивались к новой жизни.

Ну, а как наши молодые? Да всё у них вроде тихо. Но один поворот. Василий Никифорович стал большевиком. Вот это и спасло от разоренья. Забрали у них десять коров, три лошади (одну оставили), забрали плуги, телеги, сани и всю сбрую для коней.

Пока что жили единолично, но поговаривали, что скоро будет коллективизация. А что это такое, никто толком не знал. Пока что на своих десятинах пахали, сеяли, убирали. Василий и Александра уже три года вместе. За это время родилась дочка, но — слабенькая, Катей назвали. Прожила полгода и умерла.

Начался 1925-й год. Апрель месяц. В это время все свозили сено с пожни. И братья, Пармен и Василий, тоже привезли три воза сена и поехали ещё. Надо было, пока есть снег, всё вывезти, чтобы прокормить коней и коров (до зелёной травы). Дед Никифор сено в сарае уложил, утрамбовал, покурил, бросил окурок и пошел в дом. А сено-то от окурка вспыхнуло мигом. Всей деревней сбежались, думали потушить. Где тут «затушить» — воды нет, колодцы далеко, всё вручную — снегом кидали. Всё сгорело. Успели только сами выскочить. Братьи приехали — уже один пепел от дома остался. Куда деться? — ничего не осталось. Василия и Александру одни люди пустили на зимовку. Иван и Ульяна ушли к тёще, а Пармен всей большой семье нашел дом в другой деревне.

Всё надо было начинать с нуля. Пошли по деревням просить милостыню на погорелое место. Просили хлеба, одежду, обувь. Кто сжалится, а кто и скажет: «Ну, вы погорели от своих рук». Но все же привозили целый воз. А родственники давали много: кто деньгами, кто одеждой и хлебом. Теперь надо было подумать: что делать? с чего начинать? Решили срубить Ивану Парменовичу лес на дом. Договорились с деревенским мужиком, и дело пошло. Ставить дом помогала вся деревня. Вскоре стоял новенький дом — большой пятистенок. К зиме уже перешли. Теперь очередь дошла и до Василия. У них уже пополнение в семье: родилась девочка, нарекли Лидой. Но тут пришлось раскошелиться Асафу Ивановичу. Купили дом в дальней деревне. Вот только куда ставить? Все земли в Лукерине заняты. Долго хлопотали: писали в волостное управление. Пришло разрешение — выделить участок леса (два гектара кустарника). От Лукерина — семь верст, между деревнями Лукиной и Ильинкой, на горе. Опять мужикам поклонились. Те помогли раскорчевать землю. Тогда уже и дом перевезли, поставили в лесу. И вот стали жить: пахали, сеяли, урожай убирали. Срубили баню. Хорошо, что много леса от корчевки земли осталось. Асаф Иванович дал корову. Но недолго пожили тихо и спокойно.

Образовались колхозы, и теперь у бедняков забирали всё. На семью оставляли одну корову, а остальное — в колхоз, и люди все должны были работать в колхозе. А кто не шёл, на него накладывался такой налог, что и за два года не осилить. Так со злобой и шли в колхоз. В колхозе были хорошие урожаи, пока были ухоженные земли, отобранные у людей. Когда год кончался, давали по выработанным трудодням зерно: рожь, пшеницу, ячмень, овес — и масло сливочное, даже картошку. Всё это выращивали в колхозе. Управленцы не знали, какие нормы должны быть на каждую работу. Сначала всё завышали, думали, что люди так же работать будут, как на своем поле — и днём, и ночью. А некоторые, лентяи-голодранцы, пробились в начальство и пьянствовали. Кто был никем, тот стал всем.

Василий Никифорович теперь редко бывал дома: приедет на лошади, ночует ночь и опять уедет на неделю или больше. Он стал начальником всего сельсовета: ветеринар, врач и животновод. Люди все озлобленные — были против порядка большевиков. В одной из деревень погибло около сотни крупного рогатого скота. Отравили. Всё колхозное управление вызвали в волость. Нашли козла отпущения — судили Василия Никифоровича. Дали шесть месяцев принудиловки за халатное отношение к работе, сняли с должности и направили работать в пекарню. Но председатель колхоза, да и сами колхозники написали просьбу о помиловании Баженова: «Он тут ни при чем — врагов полно, не уследишь. Нам срочно нужен ветеринар. Сколько скота по колхозам осталось без ветеринара».

Александра Асафьевна стала ходить на работу в Ильинское, а это за полкилометра от дома. Дочь свою, Лиду, оставляла одну. Приходила на обед, покормит и опять уходит. Был у них свой скот: корова, овцы, поросенок и куры. Все паслись возле дома на огороженной большой площади. Трудное было время. Арестовывали невинных людей: например, кто-то был зол на соседа и писал заявление в милицию, что, мол, вот такой-то ругал власть и управленье нецензурной бранью, недоволен Советской властью. И их сразу забирали, ссылали в Сибирь. Или если кто-то совершил небольшое преступление, то сразу отправляли под конвоем в Мурманск. Шли пешком, и многие убегали, пока конвой почивал. Разбегались подальше от волости, искали работу в колхозах. Не хватало специалистов: кузнецов, плотников, да и грамотных совсем не было. В колхозах подбирали ссыльных и не спрашивали, откуда люд явился. Да и зачем знать? — колхозу-то большая польза: люди умные, работящие, скромные, не пьянь.

К Василию Никифоровичу тоже забрел ссыльный. Назвался Алексеем. Почему не принять работника по дому? Здесь никто не узнает — дом в лесу. Василий поговорил с женой: «Как Саня, возьмем? Пусть остается. Работы невпроворот. Надо сделать хлев для овец, навес для сена, для дров, да и Лида будет под присмотром, когда ты будешь на работе». Саня согласилась. Конечно, теперь Василию некогда заниматься домом.

— Саня! Ты только не говори, что у нас живет человек. Если его кто увидит, скажи, что с Ляминги — брат Евдоюш Осиповны. Поняла? Его можно в бане поселить.

Алексей прожил больше года. Не сидел — сделал много: корзины из бересты, туески большие и малые, разделочные доски для кухни, хлебницы; навырезал из березы ложки, чашки, игрушки для детей — все умел делать. Золотые руки — лаптей наплел, Александре хватит на пять лет. Алексей как-то загрустил. Рассказал Василию, что его семью раскулачили, всё забрали: два новых дома, одежду, весь скот. Оставили только старенький дом.

— У меня четверо детей, жена и мои родители. А меня сослали. Я родом из Смоленской губернии. Не знаю, жива ли моя семья. Так хочется увидеть, и боюсь, а вдруг опять схватят. Василий подумал и говорит:

— Я тебе помогу: добуду документы.

— Если так, то буду очень вам благодарен. Не забуду никогда вашей доброты.

Лида опять осталось одна и плачет:

— Почему от меня дедушка ушел?

Александре Асафовне подолгу приходилось жить одной. В лесу ночью зимой приходят волки — воют около двора, где скотина. Иногда зайцы ночуют под лестницей. Летом в доме не скучно: люди с деревень идут косить на Пеженгу и ночуют по 10-15 человек. До дома идти далеко, и время проманишь. А осенью мужики идут бересту драть — для лаптей заготавливают. А теперь и зимой стали жить лесорубы — рядом рубили лес. Асафьевна варила для них обеды, за это леспромхоз ей платил.

1930-й год.

В этом году Асафьевна родила дочь. Василию сообщили.

— Опять дочь?

Сразу же приехал.

— Ты что, Саня, всё девок рожаешь? Зачем они нам? Хватило бы и одной Лиды!

— Василий! Что же я могу сделать? Кого Бог даёт!

— Саня! Давай мы эту девочку похороним?

— Да ты что, Василий, нас судить будут! Живого ребенка похоронить!

— Ну, мы её дымом удушим.

— Да как это?

— Да очень просто! Печь протопим, закроем трубу пораньше, чтобы был небольшой огонёк. Будет сильный угар. К тому же я ещё такое зелье сожгу, от которого очень ядовитый дым. Она захлебнется и уснет. Вот и всё… Боли не почувствует.

— Ой, Василий, грех-то какой!

— Ну, какой тут грех? Умирают же дети. Кто узнает, почему только что родился ребенок и умер? Ну, хватит стонать! Ты иди в баню обряжай, а пока мы паримся в бане, она умрет.

Дело сделано, ребенок один задыхается, а родители в баньке наслаждаются. Через три часа явились. И, о ужас! Ребенок шевелится, кашляет, глазки не смотрят, но слезки текут. Всё личико и ручки в красно-багровой сыпи. Родители растерялись: что делать? Мать как проснулась: схватила из качки ребенка, понесла в баню, промыла глазки, дала грудь — и девочка начала чмокать. После этого она плакала день и ночь. Видимо, болели все внутренности.

— Василий, не дам я больше ребенка на усыпление! Пусть живет. Дай ей Бог здоровья!

Тут и отец сжалился. Удивлялся, что ничего не взяло девку.

— Василий! Это её ангелы-хранители уберегли!

— Да я и сам испугался — чего удумал?! Вот отец — подлец! Но и ты хороша, не смогла остановить меня! Ну ладно, слава Богу, всё обошлось. Давай теперь её регистрировать. Какое дать имя? Надо подумать… Вот как-то я читал книжку «Кавказская пленница». Так вот, там одну девушку звали Диной. Давай и мы так назовем. Дина — редкое имя.

1931-й год.

21 января Лиде исполнилось четыре года. Динке — полтора месяца.

— Василий! Как мне управиться со всеми? Дети, скота столько, за ним же тоже уход нужен! Корова отелилась, телёнок еще маленький, да и дров сколько наносить нужно. В избе утром топлю печь, вечером — маленькую печку — иначе нельзя, деется холодно.

— Хорошо, я понял. Сейчас же схожу в Лукино, найду Матрёну, старушку, помощницу тебе, зыбку качать сможет. Она будет рада. У них большая семья, не очень сладко живется.

Матрена согласилась. Помощница и зыбку качает, и носки вяжет, и за Лидой смотрит. Василий привез зерна, получил за трудодни. Но надо ещё смолоть, а мельница далеко, на реке Юзе — это в деревне Кожухово, 15 км от нас. Приедешь, надо очередь отстоять. У самой Юзы домик стоял, там и ночевали, ждали своей очереди. Конечно, не было нужды с хлебом, мясом, овощами, а одеться, обуться не во что, выручали только лапти. От мала до велика — все в лаптях ходили. В каждой избе был лапотник. Сплести лапоть не хитро, а вот заплетать мог не каждый. Василий не умел заплетать, ему помогал брат Пармен. Но к лаптям нужны были веревки, портянки, на которые тоже нужно напрясть льну и соткать. Лен запретили сеять на своих участках. Если кто посеет, тут же — выговор и заставят скосить. У людей денег нет и взять неоткуда. Бывали в хозяйстве излишки скота или хлеба, но некому их продать. Так и жили, ждали лучшего. В магазинах кое-что появилось. Промтовары: обувь, сапоги — резиновые и кирзовые. Ну, и лаптей целый угол до потолка. Старики плетут и сдают в магазин. Им деньги дают, копейки. Но и тому рады. Продавалась кухонная посуда: чугуны, глиняные горшки, крынки, ухваты, а также лопаты, вилы, грабли, керосин, спички и соль. Это самое необходимое для деревни.

Василий приехал из района с вестями:

— Было собрание большевистское. Нам приказали разрушить до основания церковь в селе Андреевском.

— Что ты, Василий? В своём уме? Тебя за это убьют!

— Ох, Саня! Если не выполню приказ, то убьют точно.

— Как ты её будешь ломать?

— Там уже стоят машины. Завтра будем сбрасывать купола, а потом можно и руками разбирать.

— О, Господи! Василий, не подходи к церкви, это грех великий. А где же священник?

— А его уже увезли в тюрьму, вместе с попадьей и четырьмя детьми. Саня, ты не бойся! Я сам не буду участвовать.

1933-й год.

16 февраля родился Веня. Теперь церкви нет. Дети рождаются, но крестить их негде. Динка и Веня некрещеные. Лиду еще успели окрестить. Люди все в страхе: «Как же так?! Дети наши нехристями будут жить?». В народе шептались: «До чего дожили! Это всё Вася Мекехин. Его повесить мало. Нехристем он и сам стал». Люди боялись выказать недовольство — иначе сразу увезут. «Как же жить без Бога?» Говорят, когда жгли иконы, над костром появилась Матерь Божья. Один мужик упал без сознанья и через три дня умер. «Господи, какие страсти!» Со всех деревень ходили смотреть на разваленную церковь. Вставали на колени, молились, просили прощения за нехристей. «Они не ведают, что творят». С церкви сброшены купола, разрушены все пристройки. Стены с фресками святыми выстояли. Церковь была поставлена в 1603 году, архитектор неизвестен. Стены оказались настолько крепкие, что их не смогли сломать ни тракторами, ни даже подорвать взрывчаткой. Они не дрогнули. А кирпич, ох, как всем нужен — в районе строили жилье для управленцев с печным отоплением. Люди собирали осколки кирпича и несли в дом, как святыню, клали в мешочек и прятали за иконы.

Но жизнь вроде становилась спокойней. Люди потихоньку привыкали к Советской власти и порядку. Но опять сверху приказ: «Всем хуторянам, где один дом и где до пяти домов, переехать в одну деревню, в один колхоз». Вот это ужас! Как уехать с веками насиженных мест! Но приказ есть приказ! И точка! Василий Никифорович перевез свой дом в Ильинское. Жене его не понравилось. Она хотела, как и другие хуторяне, переехать туда, где контора колхоза, в деревню Лукерино. У Василия все родственники живут в Лукерино. Он живет там на квартире, но перевозить туда свою семью не хотел. Ему нужна была свобода. Он стал секретарем партийной ячейки колхоза, и ему казалось, что он теперь — царь и Бог.

1935-й год.

16 июня у Василия родился ещё мальчик — Василий Васильевич — вот уж некстати. Хоть и сын, но уже четверо детей. Это уже слишком. Василий прожил дома две недели: помогал жене-роженице, носил дрова, воду. Вода в этой Ильинской за полкилометра. Васютке уже полмесяца исполнилось. Вдруг он заболел и сразу умер. Отчего умер ребенок, никто не знает. Врач на дому. На второй день похоронили. Кладбище находилось далеко от Ильинского, в восьми километрах. Василий с кладбища и домой не заехал, — прямо в Лукерино отправился довольный собой. Александра Асафьевна пришла домой одна, заплаканная, то ли из-за ребенка, то ли из-за обиды на мужа.

1936 год выдался самый неурожайный, самый трагический, можно сказать так. Лето было дождливое, холодное. Сено косили, но вода всё сносила. Скота колхозного, а также и своего кормить нечем. Рубили ржаную солому, еловые сучья, это и давали. Какой-то скот выживал, а больше — погибал от голода. Мне, Динке, было 6 лет, и этот год запомнился на всю оставшуюся жизнь. Кушать вообще нечего, — от голода сдохла лошадь. Наш отец облил ей карболкой. Люди просили:

— Отдай нам эту тушу, на всю деревню хватит. Ребятишки голодают, да и сами…

Василий говорит:

— Не имею права. Кобыла сдохла. Возможно, в ней болезнь какая. Приказываю увезти тушу подальше от деревни и закопать. Я проверю.

И уехал. Мужики собрались всей деревней и привезли тушу обратно. Шкуру сняли. Принесли большой котёл, разожгли костер, изрубили тушу и варили целый день. А какой вонизм был в деревне! В избах даже пахло. А мы, детвора, ждем, когда же мясо сварится.

Наконец дождались. Стали мясо делить. Собралась вся деревенька: восемь домов, одних детей -26. Раздали… У кого большая семья — тому побольше дали. Все — рады. Но запах карболки не улетучился. Мы с мамкой ели, а Лида не стала есть, говорит: «Я лучше умру с голода». А Веньке не дали, потому что ещё маленький. Ему отец привез хлеба из пекарни. Мамка давала Веньке по кусочку, а я всё ныла: «Венька! Дай мне лизнуть хлебушка». Но мамка строго следила, чтобы я не отнимала у него хлеб. А у меня от мяса кобылы началась сильная рвота и голова кружилась так, что встать не могла. Откуда-то тятька принес картошки, да много. Мы были очень рады. Ели вареную, печеную… Но когда узнал отец, что кобылу дохлую съели, не на шутку испу1^ался. Спрашивал, кто это сделал? Как кто? Вся деревня голодует! Все ели, и, славу Богу, пока все живы, не отравились.

Стали печь колхозный хлеб. Привозили каравай и взвешивали по 300 грамм на человека на неделю. Но нам ещё перепадало, — отец привозил топленое масло. Он же был у дел и украл. Это когда у тятьки просыпалась отцовская совесть, и он вспоминал о детях. Слух дошёл до нашей деревни: Вася спутался с Анюхой Митишной. Она родила от него сына и назвала Василием, Василий Васильевич. Мамка наша в истерике! Побежала в Лукерино, в контору, ругать Василия при всём народе. Он ей ответил:

— Ты меня позоришь! Я авторитет теряю. Ухожу от тебя совсем. Можешь подавать на меня на алименты. Поняла?

Она:

— Неужели ты пойдёшь к Митишне?

— Я найду куда уйти! — и ушёл навсегда.

Лида закончила два класса. В школу ходила в село. Все наши деревенские дети ходили в Павлово — это пять километров от нас. На пути в школу есть деревня Семеновское. Там жили наши тетушки: сестра отца и Афанасья, сестра матери. Так что с жильем проблем не было. Мамка наша ждала, что её Василий вернется домой. Но опять пошли слухи, что Василий Никифорович женился на Дуне Немкиной. У неё двое детей: Лида и Лёня. Лида — мне ровесница, а Лёня — ровесник Вене. Мужа ее сослали — сын кулака. К этому и наш отец приложил руку. Он с Дуней встречался то в гумне, то в бане. Люди всё видели. Николай Немкин за свою жену избил нашего отца. Мамка подала на алименты. Тятька, в свою очередь, предъявил мамке:

— Ты, Асафьевна, отдашь мне сына и корову в придачу.

— О-о! Вот чего захотел?! Корову?! А ты забыл, чья корова?! Это же мне отец подарил! Веньку отдам только с Динкой.

Тятька приехал за нами. Мне было очень страшно ехать, а Веньке — нет, он очень любил отца. Сразу в телегу залез. Мы не понимали, что с нами делают родители. Мамка меня настращивала:

— Вот будешь у мачехи жить, так она тебя будет каждый день лупить вицей и закроет в подвал. Там тебя крысы будут грызть!

— Я не поеду! Пусть Лида едет к тятьке!

— Лида уже большая, поэтому её не берут.

Мы приехали на новое место, в Лукерино. Мачеха встретила, но, конечно, не обрадовалась, хотя за стол сразу посадила. Нарезала хлеба, дала суп с мясом. Как мы были рады такой еде! Если каждый день нас так кормить будут, то домой я не поеду. Мы с Венькой уплетали за обе щёки. Улыбаемся — так нам хорошо! Но Дунины дети не очень-то были от нас в восторге -нашему вторжению в их жизнь — косо смотрели. Спать нас отвели в другую половину дома. Там уже были постелены два матрасика с подушкой и одеялом.

— Венька! Как нам здесь хорошо!

— А мне плохо, — к мамке хочу.

— Но ты хотел же к тятьке!

— А теперь не хочу!

— Венька! Не плачь. Завтра утром — убежим! Только вот дороги домой я не знаю.

Утром нас разбудил тятька:

— Вставайте, дети. Будем завтракать. Но сначала выслушайте меня. Ветошка, сынок! Я тебя очень люблю. Останешься жить со мной. Я тебе куплю ботинки, брючки, рубашку, — в лаптях больше ходить не будешь. Скоро к нам в колхоз придет трактор. Это — большая машина. Я тебя на нём прокачу, договорились? Динка! Ты — уже большая. Иди домой. Неужели не понимаешь, что я не могу взять к себе вас двоих?! Ты должна жить с мамкой и Лидой. А Веня — со мной.

Тут Венька взвыл до истерики:

— Тятька, пойдем домой! Я хочу с тобой к мамке. Не надо мне ботинок! Мне дедушка обещал лапти новые сплести.

— Венька, я тебя не отпущу.

— А я убегу от тебя.

Нас еще раз накормили, и тятька повел к дедушке Пармену. Мы звали Пармена «дедушкой», а Евдокию Осиповну — «бабушкой», потому что не было у нас других деда и бабушки. Пришли домой, но мамка не очень нам обрадовалась. Только Лида рада была. Мать все выспрашивала:

— Чем вас кормила эта шалава?

— Мамка, она не шалава! Нас хорошо накормила!

— Ах, вот как?! Чего же ты сбежала от такой хорошей еды и хорошей матери?

— Так ведь тятька меня не взял! Хотел оставить только Веньку.

— Конечно, ты ведь — дура! Кому ты нужна?! И Бог-то тебя не возьмет. Вот бы с хлеба долой!

Лида пошла в 3-й класс. Многие ребятишки в школу не пошли, и поэтому, в октябре, к нам из Павловской школы пришли две учительницы. Меня спросили:

— Как тебя зовут?

Я ответила:

— Динка Баженова.

— А почему ты в школу не ходишь?

— Так потому что у меня лаптей нет.

Учителя засмеялись.

— Необязательно в лаптях — можно и в сапогах ходить.

А я говорю:

— У нас только тятька сапоги носит — высокие, до колен.

Лидка спрашивала у мамки:

— Почему Динка не ходит в школу?

— А зачем ей в школу? Она — дура. В школе она ничего не поймет. Пусть сидит и прядет, -надо вас во что-то одевать. Да сколько нужно на вас онуч! Пусть дедушка её научит лапти плести. Это, я думаю, она сможет. А лучше всего её отправить к отцу.

Как-то пришла к лам родственница, Надежда Парменовна, попросила мамку:

— Тетушка, пусти Динку на три дня, с ребенком понянчиться. Нам на свадьбу нужно сходить. У мужа сестра Манюшка замуж выходит.

И пошла я далеко от дома, пятнадцать километров. Подходим к дому, и Надежда говорит:

— Посмотри, это — машина. Видишь, как она на тебя выпучила глаза?

Я очень испугалась, стала поправлять платок на голове, чтоб машине понравится. А как у них в доме красиво! На окнах висят самодельные марлевые занавески, стоят кровати, на полу

половики, а сами все в ботинках ходят. Во как! Я босиком: лето. Надя с мужем оделись и пошли на свадьбу. Платье на ней невиданной красоты, голубое. А у Гриши — костюм серый, ботинки блестят. Надя мне наказала:

— Динка! Если будет гроза, выключи радио.

Но как выключать, не показала.

Теперь я знаю, где деревня Рослятино. Мамка говорит:

— Ты, Динка, сегодня пойдешь в волость. Там спросишь, где живет бабушка Уляшка, тебе скажут. Унесешь ей крынку масла. Она сделает так, чтобы отец к нам вернулся.

— Мамка, я одна боюсь. Пусть со мной Венька идет.

Дошли до Лукерина, к дедушке Пармену. Он нас спросил:

— Вы к отцу идете?

— Нет, мы идем в Рослятино. Нам надо найти бабушку, Уляшку. Несем ей масла за то, чтобы тятька домой пришел. За масло она вернет нам тятьку.

— О, Господи! Что же это такое! Сама почему не пошла?! Детей к знахарке отправила. У вашей мамки с головой не в порядке. Лучше бы вы сами это масло съели. Ну, ладно, это не моё дело. Идите с Богом. На обратном пути зайдете к нам.

Пока мы проходили Лукерино, нам встречались женщины, и все знали, чьи мы дети. Спрашивали:

— Куда идете? Зачем?

Ну, как не похвастать, зачем идем?! Наконец нашли знахарку. Она нас учила, как отца вернуть. «Натопить баню — когда мать вспотеет, вы должны тряпкой обтирать с неё пот и отжимать в посуду, и этот пот чтобы отец выпил». Отец приезжал, но с ним всё время был ещё мужчина. Мать наша кормила колхозных телят, а отец приезжал их смотреть. Зашли к нам в дом. Мамка поставила на стол бутылку водки, а свой пот вылила в простоквашу. Но мужики не притронулись к простокваше. Водку выпили, закусили пирогом с луком. Отцу донесли, что мы к знахарке ходили. Он очень ругал мамку:

— Зачем людей смешишь? Ты думаешь — наколдовали тебе, и я вернусь? Лучше бы ты это масло детям скормила, чем их к колдуньям посылать.

Конечно, мне тогда попало.

— Это ты, Динуха, всем рассказала!

— Мамка, ты же мне не сказала никому не говорить!

Лида тоже мне наподдавала. Меня когда бьют, мать бьет, — я терплю боль и не плачу. За это мне еще больше попадало: била, пока не зареву, или пока она не устанет. Я убегала в лес и уж там давала волю слезам. В лесу у меня было укромное место — ёлка и береза росли рядом. Я из бересты навес сделала, чтобы, когда дождь льет, прятаться. Это место только Венька знал. Иногда я там до темноты сидела. Тогда Веньку посылали меня привести.

— Иди, пусть дура идет домой, не буду бить.

Но еды не давали. Часто мамка меня отправляла:

— Иди-ка куда-нибудь побегай, чем под ногами путаться.

Когда с улицы прихожу, Венька говорит мне:

— А мы без тебя ели пирог и мясо.

И тогда мамка Веньке наказывает:

— Ты не сказывай дуре, чё мы без неё ели.

И Венька тогда так говорил:

— Мы без тебя ели, но что, я тебе не скажу.

У мамки телята все были зараженные лишаем. Она со двора приходила и фуфайку свою на печь кидала. А мы ею укрывались. Вот все и заболели лишаем. У мамки на руках и ногах, у Лиды на руках и груди, у Веньки на шее, щеках, на лбу, а у меня — на голове. Вся голова была покрыта лишаем, и инфекция забралась под кожу. Кожа стала отваливаться вместе с волосами. Это была невыносимая боль. А если дождь бьет по голове, то вовсе — мучение, хуже некуда. Соседи говорили:

— Асафьевна, ты ребенка сгноишь! Своди её к доктору.

— Вот ещё! Это надо целый день из-за неё проманить. Уж что будет, Бог дал, пусть и возьмет.

Я просила:

— Мамка, сведи меня к доктору.

— Динка! Ты ничего не понимаешь! Доктор тебя будет иглой колоть. Лучше сиди на печи и не стони.

Но когда мне сидеть?! Сорок штук телят! Их надо вечером во двор загонять, да еще корова, овцы… Надо их на пастбище, в лесу найти, а ветками по голове ударяет. У меня свет темнеет от боли, а пожаловаться некому. Платок к голове прилипает. Я ее тёплой водой намочу и снимаю платок вместе с волосами и кожей. А еще вши кожу разъедают. У меня уже череп виден был, белая кость. Мамка видит, что я не умираю, и опять посылает к бабке, только уже в другую деревню.

— Спросишь там бабушку Аленку. Она тебе поможет.

— Я боюсь одна, — пусть со мной Венька идет.

— Вот еще, провожатого надо! Можешь не ходить, лихо-то у тебя, а не у меня.

И пошла я одна — страх берет. Я одна никуда не ходила. Трава выше меня. Иду, не дышу. Не ближний свет. До Лукерино идти восемь километров дремучим лесом, а потом — полями, так уже не страшно. Зашла я к бабушке Алене.

— Ну, что скажешь, девочка?

Я говорю:

— У меня болит голова, поэтому к тебе направили.

Я сняла платок, она ахнула:

— Господи! Да у ребенка весь череп прогнил! Есть ли у тебя мать, отец?

— Да. Мамка есть, а тятька от нас ушел.

— А, это Василий Никифорович твой отец? И мать знаю, Асафьевну. Отец видел твою голову?

— Нет, не видел. Он к нам давно не приезжал. Мамка не разрешает к отцу ходить.

— Тогда почему мать тебя к врачу не сводит?

— Она сказала, что меня будут иглой колоть, а я боюсь.

— Да вот твою мать бы надо кольнуть. Я с такой болью бессильна справиться. Пусть немедленно везут тебя на лошади в больницу. Ты можешь умереть: упадешь и умрешь. Но я твоего отца увижу, застыжу. Сам ветеринар, и так запустить ребенка. Ну, ладно, придешь домой, пусть твоя мать сварит в молоке ольховых шишек и мажет тебе голову.

И я пошла домой. Боялась теперь идти: как бы мне не упасть и не умереть. Мамке говорю:

— Бабушка сказала, надо наварить шишек на молоке и мазать голову.

— Ох, вот как! В молоке! А не сказала, в масле?! У тебя и так все зарастет, выживешь!

На голове у меня волосы остались только вокруг головы, как обруч, остальное от темечка, до ямочки на шее выпали. Уже целый год прошел с начала заболевания. Стало немножко подсыхать, и по всему голому черепу образовалась тонкая плёночка. Так волосы у меня больше и не выросли. Всю жизнь хожу в платке.

Что я делала? Пряла, за зиму много напряла. Теперь я уже и лапти плести могла. Дедушка заплетает, а я поначалу никак не могла научиться. Дед на меня ворчит: «Ну, ты и бестолковая». Если я — бестолковая, то тятька наш совсем не умел заплетать. У меня руки худенькие, не могу с берестой спрятаться. Хорошо, отец бересты про запас набрал.

Мамка не знала, как от меня избавиться. Отдала меня в няньки в Лукерино. Назло отцу.

— Динке нечего дома делать, только жрёт за всех.

Отправила к сестре Евдокии Осиповны — Анне. У них мальчик трех лет. Муж Анны работал бухгалтером, в колхозе, а она кормила свиней и уходила рано утром. Печь поможет мне затопить и чугуны поставить. Я должна сварить суп, кашу. Справлялась кое-как. Меня не ругали, а я была рада, — ешь, сколько хочешь. Ещё моя работа была — наносить воды, дров и дать сена козе. Иногда, вечером, отпускали меня к тятьке. Он мне говорил:

— Зачем это мать отдала тебя в няньки? Что, у вас хлеба нет?

— Не знаю, мамка говорит, что я много ем.

— Ну, Асафьевна меня уже допекла. Да с меня вам целый воз высчитали, да и сама она за трудодни получила.

Лида с Венькой приходили меня навещать. Я соскучилась и хотела домой.

— Лида, спроси у мамки, можно мне домой прийти. Тятька сказал, что у нас много хлеба, потому что с него высчитали. Лида, можно мне с вами пойти? Я буду очень мало есть.

— Нет, Динка, подожди ещё немного, потом я за тобой приду.

А мне так хотелось бегать по улице, кататься на санях, как мои сверстники! Ну, почему мамка от меня отказалась? Неужели я такая плохая? По дому все делаю, корову дою, за телятами смотрю, вода и дрова — всё на мне. Конечно, я теперь повзрослела, здесь мне жить спокойней. Меня не бьют, не ругают. Вот бы у меня такая мама была. Здесь я научилась сажать картошку, пропалывать лук, капусту; козу дою и вожу в поле на длинной веревке, и козлята с ней. Хожу и работаю везде с ребенком. Ему уже пошел пятый год — хороший мальчик, небалованный. Все хорошо, но все равно хочу домой. Зимой хотела заболеть: хозяева уходят на работу, а я выйду на улицу босиком и стою долго. Сначала ноги мерзнут, а потом уже и не чувствую их, и ничего — покашляю, посопливлюсь, а болезнь так и не приходит.

1940-й год.

Так же живем, без больших перемен. Но уже немного лучше. Урожай хороший, хлеба всем хватает. Стали заговаривать, что скоро начнется война, но еще не знали, с кем воевать будем. Раскулаченные семьи, уехавшие из нашей деревни жить на Украину, стали приезжать обратно -боялись войны. Мы жили в лесу и не знали, что в мире делается. Ни радио, ни газет не было. Но знали хорошо, что страной управляет Сталин. А налоги дерет с колхозников — Рыков. Частушку пели: «Спасибо Сталину мы скажем, что хоть по коровушке оставил. Будем Рыкова просить, чтобы масла не носить» и ещё: «Принесли повестку в суд, я иду трясуся, присудили сто яиц, а я не несуся». За эти частушки одной женщине как морально неустойчивому элементу дали два года тюрьмы, а у неё четверо ребятишек. Вот как прижимали тружеников, которые кормили всю страну.

Ох, война, война. Финляндия напала на нашу страну. Люди, успокойтесь, это не мы напали на финнов. Господи, чего финнам-то от нас надо? Объявили, что война продлится месяца три-четыре, но ведь мужики наши гибли. С колхоза взяли десять молодых парней, и все они погибли…

Ну, а как мы? Всё шло своим чередом. Лида уже пошла в пятый класс, в Рослятино, в район. Мамка нашла квартиру в Лукерино, — здесь рядом отец, иногда может покормить. А мамка сама теперь стала ходить по колдуньям и уносить хлеб. То рожь, то пшеницу пудами… Дедушка не раз ей говорил:

— Александра! Брось ты всё это! Колдуны тебя дурят, а ты им веришь. Васька и не думает уходить от Дуни. И хлебушек свой побереги. Ведь не каждый год урожай на хлеб. Ребятишки подрастают, надо больше в них и на них. Венька подрастает, уже может лапти плести. Я ему не один лапоть заплел, пусть учится. На будущую зиму в школу пойдет. Его бы подкормить, а то уж очень он худенький и маленький для своего возраста.

А мамке некогда за детями ухаживать. Все силы на возвращение Василия тратит. А воз и ныне там. На попутке меня отправили домой: мамка приказала привезти. Хозяйка дала два метра ситцу на платье и хозяин принес из конторы три карандаша. Вот это для меня богатство! Я так рада была! Сама заработала! Домой приехала…

Ой! Как всё изменилось: потолок стал каким-то маленьким и низким. Я показала свои подарки, и они тут же определили: вот из этого ситца сошьем кофту Лидке, а карандаши — Вене. Я — в слезы!

— Почему так? Это я заработала, и мне ничего?! Я тятьке скажу!

— Говори, говори, у него и проси. Или иди у мачехи проси. Она тебе тоже нравится. Купит тебе платье. А пока что сиди на печи в холщевке.

— Мамка, дайте мне хоть карандаш!

— Венька, брось ей карандаш.

— Чего ты будешь с ним делать?

— Как чего? Я буду писать, я все буквы знаю.

Начало 1941 года. Все идет потихоньку. Лида закончила шесть классов. Мамка так и кормит колхозных телят. Я днем лапти плету, вечером пряду, а Венька, как заправский плотник, строгает, пилит, делает себе коньки и лыжи под диктовку дедушки. Теперь и с горки катается, доволен, гордится перед своими сверстниками. Однажды с ним произошел такой случай. У нас в деревнях воду зимой возят на лошадях и на санях. Ставят большую бочку — ведер на тридцать-сорок. Она за зиму покрывается льдом снаружи и внутри. Когда воду из неё выливают, заваливают на бок, чтобы не замерзали там остатки, — так она и лежит. Сани с бочкой стояли у нашего дома. Веньке захотелось поиграть: залез в бочку, раскачал, она опрокинулась на Веньку и стоит вверх дном. Мамка меня послала:

— Иди, Веньку найди, обедать будем.

Я по деревне пробежала, нигде его не видно. Спрашивала у ребят — никто его не видел. Подхожу к дому, слышу Венькин голос — мамку кричит. Я не пойму, где он. Думала, на чердак забрался. Потом сообразила: бочка стоит вверх дном, подбежала:

— Венька, ты в бочке, что ли?

— Да, да! Быстрее выпусти меня. Я залез, а она опрокинулась вверх дном.

— Мне не опрокинуть бочку, сейчас позову мамку. Только уговор: ты больше не будешь на меня сваливать, когда сметану сам съешь, а за это попадает мне.

— Никогда не свалю на тебя! Честное слово!

Мы с мамкой опрокинули бочку. Венька весь посинел! Оказалось, что он долго сидел, молчал, боялся: мамка заругается. Пришлось баню топить — отогревать Веньку.

И ещё был с ним случай зимой. Залез на тонкую березу, хотел покачаться, как летом, — мы так качались — ухватился за макушку дерева и повис, думал: качаться будет. Береза треснула, и он приземлился на мерзлую землю, ободрал руки, голову, уши.

А однажды ехал на лыжах и упал с горы — разбил колено. Увезли в больницу. Долго лежал. Отец приходил навестить. Венька рос каким-то необыкновенным, умным, отличался от сверстников.

Мамке дали лошадь, чтобы пахать. Лида в школе. Я пасу телят, сорок штук. Утром мамка будет меня в пять часов: надо телят выгонять на пастбище. Весна холодная: то дождь, то снег летит. Ноги очень мерзнут — целый день в воде, за телятами бегаю: они разбегаются в разные стороны. Травы ещё только начала расти. Лапти быстро рвутся. За неделю залохматятся, а плести некогда. Скоро пахать свои участки. У всех колхозников по 25 соток. Мы половину сажаем картошкой и половину засеваем ячменем. Лук и брюква растет без полива. За капустой, морковкой и редькой нужен уход: прополоть, окучить. Этим занимались вечерами и ночами, -выходных-то в колхозах нет. Работали от зари до зари.

Если с посевной управлялись, то в праздник, Троицу, всем давали по два выходных. Этот праздник в Лукерино отмечали всегда. Делали качели круговые, и четыре крепких мужика качали за деньги всех желающих. В этот день в Лукерино сходились со всех деревень. Деньги были не у каждого. А покачаться всем охота. Ну, тут и смех, и грех — качали за крашеные яйца. У всех в этот день были красные яйца, как на Пасху. Столько народу собиралось! Гармошка играет, песни, пляски в этот день. Единственная отдушина — встретиться с родственниками. Все радовались и веселились. Но денег ни у кого не было — в колхозах не давали. Все разодетые, нарядные, но всё равно в лаптях. Не думали, не гадали, что через десять дней начнется война. Всю землю вспахали, засеяли, заборонили.

Теперь другая работа. Кто покрепче и помоложе — рубят березу: нужно заготавливать для сушки овинов. Некоторые идут огораживать пастбища для скота, другие возят навоз под пар. На поле рожь сеют под зиму. Я всё телят пасу. Вечером загоню во двор и сразу за домашние дела принимаюсь: сходить за коровой, сбегать за овцами, пригнать их домой, воды наносить, дров принести к печи. Слава Богу, Лида пришла — каникулы у нее. Мне будет чуть-чуть полегче. Иногда воду носили с Венькой: два ведра зачерпну, проденем за дужки на коромысло ведра и несём, всё — полегче. Один раз несла на коромысле полные ведра воды. Встретилась мне женщина, говорит:

— Ты что такие ведра таскаешь? У тебя горб вырастет на спине. Мать тебе разрешает носить?

Я говорю:

— Она меня хвалит.

У нас в глухом краю немного было развлечений. Чтобы не скучать, народ решил в деревне Лукерино срубить качели. Да какие! Не маховые, а круговые. Два стояка еловых врыли, потом сложились на вино и пошли на кузницу звать Степана, класть поперечное бревно. Степан-то справится небось. Сперва шла простая работа. А дальше искусство началось. Взвалил Степан лесину на загривок и степенно, как под куполом циркач, полез по лестнице. Все затаились, как дети, а Степан, чуть живой, всё лез и лез. Его сухие скулы напряглись от нагрузки. Но все сработал споро, как надо. Сел закурить на радостях, и начались тут разговоры о деревенских силачах. Вся деревня рядила и судила: кто сильней, Степан иль дед Пармен? А может, Иван Парменов?

Еще вчера веселились и смеялись, а сегодня замерли от страха. Приехал к нам председатель колхоза, сообщил:

— Давайте срочно все сюда собирайтесь. Я привез страшную весть. Война! 22 июня Гитлер напал на нашу страну.

Кто такой Гитлер? Откуда взялся? А он отвечает:

— Это Германия. Я привёз повестки из военкомата. Слушайте, кто идет завтра на фронт: Баженов Иван Васильевич, Баженов Иван Иванович, Баженов Степан Иванович, Баженов Алексей Иванович, Немкин Алексей Степанович, Немкин Павел Степанович. Всех на фронт.

Господи! Да как же всех мужчин увезут! Как же нам жить, детей воспитывать?

— Завтра к восьми часам быть в Рослятино. Сбор у военкомата. С собой взять сухари на пять суток, ложку, кружку и табак. Давайте, бабоньки, сию минуту, хлеб пеките и сушите. Надо.

Тут все женщины и дети заголосили. Такой рёв стоял! Кто на землю падал, визг, плач. От такого плача лес пригнулся. Нашего отца оставили на брони: нужно отбирать лучших, сильных коней на фронт.

Вся наша жизнь круто изменилась. Со всех деревень на фронт взяли всех мужчин и всех молодых парней. Девушки сами напрашивались и шли воевать. С финской войны год как пришёл Павел Немкин — весь израненный, без руки и без одного глаза. Его сразу назначили председателем колхоза. Деревни опустели. Коней всех хороших угнали. Остались одни клячи. И плуг не могут тянуть. Слава Богу, что поля уже засеяли, всходы — хорошие. А вот как урожай убирать будем? Коров и годовалых телят увозили до Вологды — всё для фронта. И сразу пошли агенты. Обложили непосильными налогами: 45 килограммов мяса, 300 литров молока или масла пять килограммов, овечьей шерсти — килограмм, сто штук яиц, и на заем в 300 рублей подпишись. Никаких отговорок! До нового года надо выплатить, иначе заберут корову. А где нам взять столько денег? Откуда? И как прокормить корову, если не давали накосить сена для своего скота? По трудодням дают, сколько их выработано. За год это один центнер, а корова за зиму съедает тридцать центнеров. Мамка кормила телят на чужом дворе. Мы с Лидой ночью ходили за сеном с пестерем большим, сделанным из осиновой дранки. Набивали его и тащили на санках. А мамка приносила сено в мешке, чтобы не натрясти на дороге. Этот 41-й год прожили безбедно, были кое-какие запасы. Ну, а главный продукт — картошка. Но вот беда — не стало соли, спичек, керосина. А без соли — хуже всего. Осенью резали баранов, варили, но бульон без соли, как вода. Кто поумней, те запаслись солью и керосином. А мы делали лучину из березы: поленья совали в горячую печь, распаривали, и они хорошо щипалась, поэтому был свет. Конечно, от лучины много сажи. Утром встаем, все в саже, как будто трубу чистили. Спичек нет — не велика беда, приспособились. Старики из железа ковали кристало и продавали: за два яйца одну штуку. Мамка отправила нас с Веней:

— Идите к отцу, просите спичек и соли.

Мы нашли тятьку в конторе. Он очень нам обрадовался:

— Ну что, опять вас мать отправила? Что на этот раз ей нужно?

— Мамка велела просить у тебя спичек и соли.

— О, Боже! Она знает, что идет война? Откуда я всё это возьму? Я тут сам жду повестку, на фронт отправят. Уже с фронта похоронки идут. Ребята, вы уже большие, надо войну пережить. Венюшка, милый сынок, я дарю тебе вот это кристало. Будешь им выбивать огонь. Большего подарка у меня нет. Закончится война, и заживем счастливо. Всё у нас будет.

— Тятька, а ты к нам придешь жить после войны?

— Да, да, конечно.

Веня ходит в школу, теперь в Лукерино. Живет у дедушки Пармена. Лида учится в Рослятино и живет на квартире у двоюродной сестры в Офуньково. Я не успеваю плести им лапти.

Январь 1942 года. Веня и Лида на каникулах. А меня мамка отправила:

— Унеси, Динка, петуха в Рослятино или в село.

— Мамка, я боюсь одна. Венька со мной пусть идет.

— Еще чего! И так парнишка весь измерз.

Ну, что делать, посадила петуха в кузов.

— Мамка, а как продавать? За что?

— Проси платок и Веньке рубаху.

— Мамка, а как мне: по избам ходить или на улице стоять и кричать?

— Ой, до чего ты дурнуха и дура. Нигде таких нет.

Пошла. Мороз под сорок, коленки замерзают — штанов нет. Рукавицей потру, и опять иду. Дорогу замело. Иду, плачу. «Почему мамка Лиду не отправит? И почему Нина и Рая не ходят продавать? Их матери не отпустят детей. Сами ходят по всяким делам». Кое-как дошла до села. Зашла в дом, попросилась погреться. Попались хорошие люди:

— Можешь разуть лапти, ноги нагреешь. Куда ты идешь, дитя?

— Мамка меня отправила продать петуха.

— В такую стужу и собак не выгоняют на улицу. Чья ты, девочка?

— Мамку зовут Асафьевна, а отец Василий, но он от нас ушел.

— Господи, да что это Асафьевна, сама не смогла прийти? Мы знаем твоих родителей, вот уж постыдим их. А теперь садись, поешь.

— Не хочу я есть.

— Да как ты не хочешь? Такой путь пройти!

Я робко села к столу. Мне дали супу и хлеба магазинного. Ох, как все вкусно!

— Что тебе мать сказала, сколько за петуха просить?

— Мамка сказала: платок и Веньке рубаху.

— Ну, что же это у вас за золотой петушок! Никто тебе столько не даст. Хозяйка говорит:

— Я дам тебе метр ситцу на платок и чулки поношенные.

— Конечно, я очень вам благодарна.

И сытая, радостная пошла до Лукерино, ночевать к дедушке.

— Откуда и куда идешь в такую стужу, — спрашивает дед Пармен.

— Я ходила в село, продавала петуха, — и показала, что мне дали за него.

Вся их большая семья собралась, удивилась: вот какая девчушка! Поменяла петуха на вещи! Разве наших девок пошлешь? Тут забежал тятька, ему доложили, откуда я пришла. Отец говорит:

— Эта Асафьевна — чудовище!

Все мужчины уходили на фронт. Народу собралось — наша деревня, и из других деревень пришли. Плачут все: и стар, и мал, и мужики тоже плачут. Будут ли они живы? Обещают, что «мы вернемся живыми. Разгромим врага! Мы сильнее фашистов!». Я не могла проститься с тятькой, — он уже сидел в санях. Женщины протолкнули меня к отцу. Он увидел:

— Динушка! А где Венька и Лида?

— Да они не знают, что ты идешь на фронт.

— Как не знают? Я нарочного отправлял туда к вам на лошади! Отец подал мне руку.

— Ну, Динушка, прощай!

Я ждала, что он со мной ещё поговорит, а он простился со мной, как со взрослой. Жена его тоже сидела в санях, оба — пьяные. Я вылезла из толпы и заревела что было сил, пошла домой. Встретила Лиду. Она говорит:

— Я пойду до Рослятино, их ведь не сразу отвезут.

— А Венька не пошел с тобой?

— А куда в такой холод?

Я пришла, рассказала мамке — как провожали:

— Все плакали. Тятька был очень пьяный, не поговорил со мной, только спросил, почему Веня и Лида не пришли. Мамка, если тятька погибнет на войне, как мы будем жить?

— Если ваш отец погибнет, то хоть не достанется этой корявой твари!

— Мамка, зачем ты так? Все о нашем тятьке плачут, вся деревня. Он для всех хороший, всем помогал.

— Динка, хватит, расквасила рожу. Много ли вам он помог?

Я залезла на печь и там дала волю слезам. Венька тоже заплакал.

— Венька, почему ты не пришел проводить тятьку?

— Я не знал, мамка не сказала. Тятька придет с войны, я буду с ним жить.

Да будет так… Жизнь продолжается. Венька очень переживал за отца: перестал есть, плакал до истерики. Говорил: «Если тятьку убьют, то я пойду фашистов убивать». Мамка пошла к бабке Арине, чтобы Веньку попарила в бане с молитвами, совсем парнишка ослабел. Ему мамка сказала:

— Бабушка Арина попарит тебя веником и всё пройдет, пойдешь в школу.

Венька научился выбивать огонь и, когда находился в школе, без него было плохо. Мамка рано утром его разбудит. У него камень — кремень светло-коричневый. Прикладывает к нему кусочек высушенной чаги, к ней хорошо искра пристает, а потом к угольку придувает и лучина зажигается. Соседи увидят у нас свет и бегут за огнем. Венька такой худенький, ручки тоненькие, а огонь выбивает. Соседи говорят: «Спасибо тебе, дорогой Венюшка, наш человечек, спаситель! Как только куры будут нестись, мы всей деревней дадим тебе по два яйца». Венька улыбается, гордится. Но и я тоже выбиваю, — всю левую руку до крови изобью, пока лучина загорится.

У дедушки пришел с войны старший сын, Александр, — израненный, колено раздроблено, одна нога прямая, на костылях ходит. Все так рады, что жив остался. Вся огромная родня собралась: радовались, плакали. А у нашей тётки Кати сын погиб. Пришла похоронная. Единственный сын был у родителей. Горевали всей деревней. На мамкиного брата, Василия, похоронка пришла. У ее сестры, Афанасьи, погиб сын Николай. Это — ужас!

Мы жили далеко от района. Не слышали, как там, будет ли конец войне? Из других деревень едут через нашу деревню, и такие страсти рассказывают: будто немцы скоро возьмут Москву, а нас всех сожгут. Как будто кидают в наших солдат такое вещество, что вода в реке кипит. Все газеты об этом пишут. Мы — ребятишки, говорим бригадиру:

— Не будем работать! Нас всё равно убьют фашисты.

— Это ещё что такое! Кто вам сказал!

— Да вот люди, идут на сенокос с Челищево.

— Это всё неправда, наши скоро фашистов разобьют. Верьте в Победу. Работать надо. Лен поспел. Это вам под силу. Дети! Этим мы поможем фронту. Кто больше льна вытеребит, о том напишут в газетах.

— Нам есть охота! Когда дадут хлеба?

— Ребята, хлеба в ангарах нет, ни зернышка. Чем кормить народ? Лен вытеребили, снопы просохнут, их обмолотим и семя дадим.

— Миша, так это будет через неделю или две, а есть сейчас охота.

— Теперь лето — можно клевер поесть, головки, да из листьев липовых лепешки спечь.

— Это мы и без тебя знаем! Каждый день — клевер да щавель! Во рту обвертело от такого питания. Да и время надо, чтобы насобирать хвощ да липу найти: весь липняк в округе ободрали. А клевер председатель запретил рвать, без семян останемся.

Бригадир у нас инвалид с детства: одна нога больная, на костылях ходит. Он из другой деревни, из Лукина, это два с половиной километра. Как он только забирался на гору?! Мы жалели его. Приходит рано, обычно часов в шесть. Соберет людей посреди деревни.

— Сегодня председатель разрешил вам поесть горох. Я отведу вам участок — соток десять. Можете рвать и нести домой. Собирайте стручки, но только с этого участка.

Мы обрадовались. Всей гурьбой с корзинками бегом бежим поесть от пуза. Откуда сила взялась?! Время уже к полудню, а мы всё стручки щиплем, едим и в корзины бросаем. А вдруг завтра не дадут такого лакомства?

Мы получали от отца письма, хорошие письма. Он просил нас: «Милые, дорогие дети! Растите смелыми, умными, честными. Не будьте такими, каким был ваш отец. Дорогие мои деточки! Время у нас ещё хватит. Я искуплю свою вину перед вами. Разгромим врага и будем жить счастливо. Я не знаю, простите ли вы когда-нибудь мое предательство. Искалечил ваши души. Признаюсь, я даже не могу вспомнить дорогие мне ваши лица. Лида! Ты уже взрослая. Пожалуйста, сходите все и с мамкой в Рослятино, сфотографируйтесь, пришлите мне снимки, я очень-очень буду рад, до слёз. Получил ваше письмо. Как раз лежал в госпитале: немножко осколком зацепило. Из письма узнал все новости и горести. Не тужите, что крыша прохудилась. Скоро разгромим врага, новый дом срублю с балконом. Обращаюсь к тебе, Александра Асафьевна! Если можешь — прости меня. Сколько я тебе горя принес, позора. Я во всем каюсь перед Богом. Это просто черт меня попутал из-за пьянки. Просьба к тебе: береги детей! Трудно будет — зарежь корову, не мори детей. Я понимаю, что вам трудно. И ещё прошу: пусть Венюшка сам мне напишет, своей ручкой. Не подсказывайте ему. Пусть что думает, то и пишет. Я нахожусь на передовой. Два раза был ранен. Пишу это письмо уже дней десять. Получил письмо от вас. Званье мое — санитарный инструктор. Если так случится, я погибну, то не думайте, мои дорогие, что ваш отец был трусом. Я не страшусь смерти. Иду на врага за вас, за ваше светлое будущее. Получил ваше письмо и с вырезкой из газеты «Сталинский ударник». Милые мои, родные! Даже не верится, что все вы, мой сын в тылу, далеко от фронта, а так метко бьете словами фашистов. Лидусенька, милая, опиши, пожалуйста, подробней, Венюшка ли это так сказал?! Какой он умница! Я эту газету выучил наизусть и отдал нашему командиру полка. Он нам ее перед строем читал, у всех настроение поднялось. Венюшка, сынок! «Мы клянемся бить врага до последнего вздоха», — такие слова, сказанные ребенком, моим сыном. «Я, ученик 1 класса, Баженов Вениамин, даю деньгу 100 рублей и прошу вас, дядя, на эту деньгу заказать пулю, и пусть эта пуля попадет в самого Гитлера. И наши отцы живыми вернутся домой».

Нашу Лиду поставили кладовщиком, её не спрашивали, будет ли она тут работать, мамка одобрила — будет работать, она у меня умница, грамотная, 6 классов окончила. Но Лида в слезы, мамка, дай мне закончить 7-й класс, не хочу в кладовщики. Лиденька, Бог с тобой, эта работа легкая. Лида со слезами приняла 2 амбара. Один — в Лукине и в своей деревне амбар. Амбары пустые, только и всего, что сбруя для коней, хомуты и всякие детали железные к плугам, боронам и прочая утварь. Кроме зерна в складах.

1943 год. Зима очень холодная, ещё хуже голод. Молотили клевер семенной, семя на склад, а отходы делили на всю деревню. Раньше скоту давали, а теперь сами рады, едим это полово, черное, как уголь. Его сушили, толкли в ступе, с этой пыли пекли лепешки. Рады были и этому. Картошку съели по осени. Пока она росла, мы её подкапывали. Не дали ей вырасти. Что дальше? Мамка плачет: «Динка, хоть ты бы умерла, мне бы все полегче было». — «Мамка, я не умру, пусть Венька умрет. Он худой, как скелет. А если убивать будешь, то я убегу в лес». Она говорит: «О, вот хорошо было бы, с глаз долой». — «Мамка, а кто тебе будет воду носить, дрова и корове солому рубить». Не знали, как дальше жить, как выжить до весны. Всей деревней перешли на опилки. Занесем в избу березовый чурбан, подлиннее, чтобы вошел в избу, пилим, но сил нет. Венька не слезает с печи, совсем обессилел. Мы с Лидой упадем на холодный пол и опять пилим. Опилки подсушим, толкем в ступе и тоже печем лепешки. Но это хуже всего, еле проглотишь, скольженья нет, насильно проглотишь, а вот как выпихнуть изнутри? Желудок наполнен опилками, и никак не вытолкнуть. Такая боль в животе. Выходили в стайку, соломы постелем и там пальцами достаем опилки. Все плачем от боли.

Пришло извещение от председателя — всем колхозникам выдать по 3 кг льняного семени. Как мы обрадовались! Это семя протравлено дустом, приготовлено к севу. Нам объявили: семя нужно промыть в 10 водах, а то умрете. О, Боже! У нас сил нет — принести воды. Носили снег, таяли его и мыли семя, но оно никак не отмывается, потом сушили это семя. И надо ещё растолочь его. Долго возились с семенем, пока довели до сушки. Потом толкли, а ступа одна на всю деревню. Очереди. Очень радовались — наконец поедим льняных лепешек. Это лучше, чем опилки. Мамка достала из печи противень с лепешками. О! Какие красивые, коричневые! Согрели самовар, едим лепешки, вкусные, чаем запиваем. Все съели по 2 штуки, улыбаемся, как хорошо живем. Но рано радоваться. Венька вышел из-за стола и упал. Мы все упали, невозможно стоять. Так кружит голову и тошнит. Мамка с Венькой на печи стонут. Мы с Лидой на полу катаемся, обе ревим. Невозможно даже голову поднять, не знаем, где пол, где потолок. Даже свет в глазах темнеет. Говорить нет сил. Пришел к нам бригадир Мишка, на костылях, увидел нас лежачих, взмолился: «О, Господи! Вся деревня лежит, не может встать. Что мне делать? Надо лен мять, а весь народ лежит. Я боюсь, как бы кто не умер. И так народу нет. Асафьевна, давай вставай потихоньку, я тебе помогу слезть с печи. А теперь я вам принесу ведро снега». Ну, кое-как встали, голову и лицо натирали снегом. Вроде бы приходим в себя. Пол не качается, и окна на месте, голова болит. Решили, лучше голодом, чем есть эту отраву. Сообщили из Лукино — колхозная картошка в погребе вся сгнила. С осени дожди, подтопило, зимой замерзла эта картошка. Дали всем по ведру этого месива. Очень обрадовались! Чистили, вытряхивали из кожуры почерневший крахмал. И сразу в рот, не поняли: хорошая еда или плохая. Нам все равно. Жрать все время охота. Можно медведя в шерсти съесть, лишь бы желудок наполнить. Мы приспособились варить от сена труху. Полный чугун набиваем, заливаем водой. И варим густой напиток. Пьем по кружке и вроде бы и есть не хочется. У нас корова, а что толку, если она ест одну солому. Обольем солому уриной, а её в избытке. За ночь почти ведро вчетвером нагоним. Пьем одну воду вместо хлеба. Государству надо сдать 5 кг масла, а с чего? Если корова летом сытая, дает молока 4 л. Пьем обрату.

Поэма

О березе, которая росла у самой дороги, недалеко от нашего дома. Она очень высокая и нагнулась. На этой березе до войны наш отец вырезал свое имя и отчество. Мы ходили каждый день мимо неё и всегда обязательно подходили к ней и гладили этот вырез. Как бы общались с отцом. В деревне знали, что эта береза наша. Иначе давно бы спилили бы её на дрова. Когда ещё Венька был маленький, мамка спросит: «Венюшка, где ты был? Я тебя искала». — «Как где? Я ходил к тятькиной березе. Я только прижался к ней и не плакал». Итак, пишу о своей березе.

«Ты стоишь и стонешь, на ветру качаясь, ох, березонька кудрявая, почему ты над дорогой так накренилась, аль поклон от тятьки сохранила нам. Вокруг тебя бушует жизни море, и гром и ветер над тобой. Шепчут листья твои неведомо, как пошла о тебе молва. Под какими такими бедами наклонилась твоя листва? Вокруг тебя, березы есть высоки и густы, и тишина красноречива. Одна ты с детства нам запомнилась, и кажется, баюкала ты нас. Под многолетним кровом крон стволы поскрипывали тихо. Здесь каждая сосна и ель — отдельная большая книга. В твоем лесу давно уж нет покоя. Там скрежет пил и топоров. И не получилось бы такого: чем дальше в лес, тем меньше дров.

Ты захочешь слышать волны, ты захочешь видеть то, что постичь до чаши полной лишь на Севере дано».

Слава Богу! Зима кончилась, и мы живы. Эта зима самая лютая была, холодная и самая, самая голодная. Все люди, как скелеты ходячие. Даже разговаривать не могли вслух, шепотом говорили. А ведь надо вода, дрова, сено, солома, скот тоже есть хочет. И скулим: мамка, есть хотим. «Не знаю, чем вас накормить. Сейчас я вам наварю супу. Помните, отец ваш делал дратву?» Мы помним: отец шпагат для подшивки валенок натирал куском свиной шкуры с салом и капал на него дегтя, тогда дратва получалась черная, крепкая. Это уже года прошли, эта шкура засохла, как железо. Мамка вымачивала её неделю и варила целый день. Конечно, сварилась шкура со щетиной. Разрезали по кусочку и радехоньки были. И ещё пили чай, сваренный из сена в чугуне, и хорошо, держались на ногах. Мамка всегда говорила нам: подождите, ребята, скоро война закончится, дадут нам муки, напеку пирогов, вот уж поедим. Венька говорит: всем по целому пирогу? И Динке тоже? Да, да, да, всем. Дедушка Веньку научил петли ставить на зайцев. У него получилось, в первый раз попался в петлю заяц. Он так был рад. Связал ему ноги и идет по деревне тихо-тихо, чтоб видели, какого зайца словил, а сам маленький, заяц по земле тащится. Как мы рады, и все рады были такому счастью. За весну словил четырех зайцев, и мы ожили. Но соли нет, и никак не привыкнем без неё. Тут радость: Лида сообщила, что привезли соль на склад. Будут давать по 100 граммов на человека. «Динка, приди на Лукино, и скажи всей деревне, пусть тоже придут». Я сообщила им. Пока несла соль, и всё лизала, и все так же — шли, и все лизали, как мёд, так соскучились по ней!

И ещё у нас была кошка Лизка, каждую весну нам таскала зайчат, пока они ещё не доросли. А подрастали, тогда она уже не могла словить. Она понимала, что у нас есть нечего, у нас и не просила. Зимой ходила, мышами кормилась. Иногда тащит зайчонка, кто из соседей увидит, кричит нам: Асафьевна, встречайте кошку с зайцем! Мы когда шкуру сдирали с зайца, её резали на мелкие куски и голову варили ей. Она любила.

Немного о себе

Если взять мои с детства годы, год за годом, и поставить в ряд, то при шуме любой погоды эти годы заговорят. Сколько тяжких снопов повязано, сколько скошено трав и отав, сколько стерплено, да не сказано, сколько сказано, да не так. Сколько радостного загублено, сколько люблено — не долюблено. Сколько вымолвить не дано. Если взять воедино слезы, что мне довелось пролить, то не вьюгам и не морозам, слез горячих не остудить,

О своем почерке

Не самое главное в почерке — пусть мои буквы так неразборчивы, так некрасивы, что трудно прочесть их, но если правда в строках косых, что может прекраснее их.

Люблю я богатство лесное, люблю переливы снегов. Скачут белки, еловые шишки луща. Чистый лес, ни змеи, ни клеща. Тихо спускается ночь на поляну. Лес и луга, и бегущие реки. Нету здесь места ни лжи, ни обману.

О своем сердце

Сердце, сердце, что же это такое? Ты стучало четко, жизнь любя. А все чаще перебои в пульсе ощущаю у тебя. Вот уже мокра спина от пота, но иду, иду, а хоть ложись. Или ты устало от работы, сердце беспокойное, скажи? Гнев и горе, радость и печали, всё смогло ты уместить в себе, ты стучи, стучи, работай, сердце, и своих позиций не сдавай.

Как часто я живу уныло, перебираю жизнь свою: что, что в ней истинного было? И от бессилья слезы лью.

Я прощаю своих родителей. Хорошо выплеснуть на бумагу всю боль поруганного детства. Крик облегчит боль. Вот так мои родители жили. При них 3 революции были, много лет с голодовками, много зим с холодовками. Ах, родные, когда ж вы любили, если вечно заняты были? И нежность совсем не в моде, их вся судьба на народе. Да еще забота родительская, работа в колхозе, на пашне, на хилых конях мучительная. От войны до другой войны вы отдыха не ценили. А потом от отца похоронную получили, что погиб на Курской дуге. Ходит мамка моя невеселая по своей земле, и у мамки волосы белые, и наши письма у ней на столе.

Лето. Венька научился ловить рыбу. Мелкая рыбешка, хаирус и ершики. Варили уху, да и еще и подсоленную. Это такое кушанье — и не передать! А ещё бы к этой ухе да кусочек хлебушка, так соскучились! Забыли, как пахнет хлеб. Если родители нас отпускали, мы собирали землянику. И всей гурьбой шли в село, продавать. Мы с Венькой набрали 4 стакана и продали по 15 копеек стакан. Такие довольные, и всем табором бежим в лавку, покупали сладкий морс. Уж очень хотелось сладкого. По стакану все выпили. И всегда шли к пекарне и вставали вокруг нее, нюхали запах хлеба. Устанем, встаем на колени, вдыхаем хлебный запах. Довольные, приходим домой. Рассказываем, как нам было хорошо. От выручки, остатки копеек отдавали мамке. Она хвалила нас. Теперь сенокос. Я тоже хожу с Лидой, косили. Венька пасет телят, а мамка пашет под пар. А когда мы все работаем до темна, Венька коров доит, и молоко сходит на сепаратор пропустит. В деревне все удивляются, какой умница парнишка у Асафьевны! «Худощавый, низкорослый, средь мальчишек всегда герой. Часто-часто с разбитым носом приходил к себе домой. И навстречу испуганной мамке он цедил сквозь кровавый рот: ничего, я споткнулся о камень, это к завтраму заживет».

Этот случай был со мной

У нас коровы паслись сами по себе, на пастбище. Пастбище огорожено крепкой изгородью, чтоб не убегали на Пеженгу. Вечером ходили, загоняли домой. Моя очередь была. Я пошла с деревни, слышны колокола, на каждой корове звонок или колокол, слышно над Пеженгой. Стало загонять, всё спокойно было, иду за ними. Вдруг коровы чего-то испугались, хвосты задрали, замычали, и все врассыпную убежали. А я больше их испугалась: не знаю куда бежать. Рядом была сосна, но сучья высоко. И я полезла, не помню, как взлетела на сосну, захватилась за сучья — там уже легче лезть. Коровы убежали. Я сижу на сосне высоко, всё мне видно сверху, и вдруг кусты зашевелились, и я увидела медведя. Он перемахнул через огород. Что мне делать? Как спуститься на землю? Стала спускаться, ляжки ободрала, юбка на мне вся в клочьях, и клочья от юбки остались на сучьях сосны.

Теперь настала самая горячая пора — жатва, уборка урожая с полей, днем и ночью работали. «В моих ресницах, опаленных зноем, в изгибах выцветших бровей, хранится самое родное -просторы солнечных полей. И вижу небо, и слышу я страды огонь. И пахнет нивой, пахнет хлебом моё лицо, моя ладонь». Лида ушла в Лукерино с отчетом — сколько намолотили зерна и сколько сдали государству. Весь день жнем, а вечером молотим. Овин высушен. В ночь везем зерно, сдаем государству. Колхозы соревнуются, кто первый закончит сбор урожая, кто больше сдаст зерна, тому колхозу премия — каждому колхознику дадут по 100 г на человека сахарного песка и один кусок мыла на семью. Мы со всей силы старались, чтоб победить. Теперь нам давали ржи по 1 кг на человека. Сушили, мололи на крупу. Варили похлебку и кашу с примесью клевера и полевого хвоща, иначе не хватит на неделю этих 4 кг. Уже картошку подкапываем, опять съедим её, а копать уже нечего. Жнем, колосья растираем в руках, сдуваем колючки, набиваем полный рот зерном и жуем. Но если бригадир увидит, скандал закатит. Мамка жнет и ворчит: почему Лиды долго нет? Вот она идет, прямо в поле. Я смотрю на Лиду -что с ней? Она села на снопы, подошли к ней, она не может сказать. Пришла похоронка на отца, умер в лазарете от ран в Курске, похоронен в районе. Тут у меня ноги подкосились, я упала, заревела. Тут сбежались к нам женщины, тоже заголосили. Тут только мамка жнет, не отклоняется. Женщины закричали на нее: что ты, Асафьевна? Неужели у тебя нет сердца? Погибшему Василию не простишь? Вдруг мамка порезала серпом палец, кровь течет из пальца, она смотрит на него. Тут женщина сорвала траву тысячелистник — на, Асафьевна, привяжи к пальцу. «Василий, если бы остался жив, — это люди уже говорят — то пришёл бы к вам. Ведь эта стерва Дуня родила девочку от Ивана Михайловича, а ведь у него шесть ребятишек. Иван сам-то весь израненный, не хватает жены, совсем одурел!».

О моем родном крае Вологодчине

Ох, люблю я до сих пор над Евховоцом темный бор. Уж как лапти я обую, да возьму с собой топор, да пойду, да посижу под сосной высокою. Посижу да погляжу, подивлюсь, поокаю. В темном нашенском бору много всякой всячины. Ох, ты бор, ты темный бор, что в нем только деется! То бежит к ручью бобёр, то идет медведица. Я сижу на пне часами, обжигает тело зуд, муравьи меня кусают, комары меня грызут. А сижу я не напрасно, я бересту обдираю и про Пеженгу пою. До чего у нас прекрасно, в нашем-нашенском краю! Ох, люблю его, холеру! Вот уж край так край!

После похоронной на отца в доме какое-то затишье. Все молчали. Не хотели ни с кем говорить. Конечно, плакали, но все прятались по углам. Мамка в хлеве, Лида уходила рано в Лукино на склад, зерно принимать и отправлять государству. Я убегала в свой уголок, под елку, наплачусь и иду в поле жать. В поле не заплачешь — кругом народ. А я стыдилась. А Венька залезал на свою елку, высокую, густую. Иногда я подкрадывалась к нему, прислушивалась, что он там делает на высоте. Часто он там читал свои учебники. Задание на лето. Иногда он песни пел. Эти песни — «И кто его знает…» или «По военной дороге шел в борьбе и тревоге…». И любил петь «Ждет-пождет Ивашкина милашка в старом доме у реки». Иногда таблицу умноженья зубрил, стихотворенья, но я никогда не говорила ему, что подслушиваю его. Иначе он уйдет в глубь леса, и там я его не найду.

Теперь немножко легче с питанием, картошку подкапываем, брюква поспела. Это для нас самое вкусное — лучше конфет. Мы её хрумкали сырую, идешь в поле и на ходу чистишь серпом. Грызем до поля. Мы её еще парили. Которая поменьше — набивали ведерный чугун, ставили в жаркую печь, и парился до вечера. И так мы ждали вечера! Вытащим из печи, брюква коричневая, а внизу сусло. О! Что это за наслаждение, и не передать! Заулыбаемся, довольные. А животы от пареной брюквы как барабан. Хоть палкой бей. Вчетвером ведро съесть пареницы, да и сусла по чашечке каждому. Картошку терли на терке, а терка с петровских времен, если не старше. Вся истерлась. На железке одни дырочки, никакого зазора нет. Веня где-то нашел консервную баночку, ржавую. Начистили её, дырок наделал Веня, и радёхоньки. Этой баночкой терли картошку полведра, изотрем, да две-три горсти крупы. И все это в квашенку, и до утра стоит, киснет. Утром делали лепешки. Если мы уходили на работу, то Венька пек. Мамка только печь затопляла, он один управлялся дома. Лиду нашу приняли в комсомол. Она гордилась, всем показывала билет. А мне по носу шлепнула: «А я-то комсомолка, а тебя никогда не примут. Тебе только лапти плести, да веревки к ним вить» . Обе с мамкой хохочут, но я тоже стала огрызаться: «Когда я вырасту, я буду большевиком, как тятька». Потом они меня звали большевичкой.

Слухи идут, что наши скоро Берлин возьмут. А похоронки идут каждый день. С нашего хутора погибли 4 мужчин. В Лукине — 7. Господи! Будет ли просвет в жизни? А мы в муках голода хлеба молим. 10 мая 1945 года приехал агент по сбору податей и налогов. Всех собрал на деревню, говорит: я привез вам радостную весть. Германию разгромили, Победа, война закончилась. Все молчали, верить — не верить. Все разом заплакали и стали расходиться по домам, выплакаться дома. Агент, его звали Николай Фролович, закричал: куда вы, люди? Давайте ваш должок выплачивайте. Вернулась к нему Анна Петровна, у ней четверо детей, мал-мала меньше: «Знаешь что, Микола Фролович? Уходи-ка ты отсюда, пока мы тебя не прибили. Наши мужики головы сложили, завоевали победу, а ты, щеголь, тут с нас шкуру снимаешь, щеголяешь в хромовых сапожках». Тут и дед Степан пришел: «Уходи, Фроленок, пока жив, или я тебя пристрелю. Хватит, ты нашей кровушки попил». И он сбежал. Лида прибежала из Лукина, кричит: «Мамка! Война кончилась!» Веня пришел из школы, отменили занятия, такой радостный, огляделся в избе, говорит: «Мамка, а где пироги, которые ты обещала? Ты говорила, как война закончится, ты напечешь много пирогов». — «Венюшка, подожди ещё немножко, теперь всё в огороде посадили, посеяли и будем сыты». — «Так что, я должен до осени ждать пироги?» Залез на печь, заплакал. Мамка его уговаривает: «Не плачь ангел мой, война закончилась. Тятька ваш вернется живым, похоронка, может, ложная, так бывает, ошибаются». — «Мамка, ты все обманываешь нас всех». Тут и мамка в слезы.

Наше детство военных лет. Из детских воспоминаний.

Смутно помню я 39-й, чуть лучше сороковой, хорошо сорок первый — проклятый, год для нас роковой. Деревня наша была в стороне от военного грома, но и жить, как в кошмарном сне, хоть и в стенах отцовского дома. Деревня наша как хутор, тревожные слухи идут, будто все изменится круто, будто нас всех расстреляют, коли немцы Москву возьмут. Деревню, как есть, сожгут. Будто они по собачьему лают, добавляя при этом «гут». Ох, ружье бы отцовское мне да патронов большой запас, тогда бы не только во сне, наяву бы деревню спас. Всё для фронта, всё для победы — лозунг звучал отовсюду. Здесь участвуют дети и деды, я тоже участвовать буду. Свой непосильный вклад мы все безропотно вносили. Я был откровенно рад, когда с Динкой гектар косили. Верней-то косила она, моя же была забота, что б дудок1 варить сполна, ведь жрать-то все время охота. С шиком ходит коса на весь размах косовища, Динка, какая в тебе краса, и какая в тебе силища. Даже взрослый мужик бы не смог одолеть такую нагрузку. За день накосить целый стог, и только дудки тебе на закуску. Урожай увозили совсем, не оставляя колхозникам нисколько. Было твердо объявлено всем: всё для фронта — и только! Сепаратор тонко жужжит, обраты мы ждем у порога, и тонкая струйка дрожит сливок для маслозавода.

Это написал мой брат Веня, 1982 год.